【新快报】移植器官 一次4个!

2020-12-09

“感觉很好,不用再一次次注射胰岛素和透析了,”12月7日,40多岁的丁叔对记者说道。2个月前,他刚做完肝脏、胰腺、十二指肠、肾脏 4 个器官的移植手术。从此,丁叔免去困扰10余年的乙肝困扰,回归正常生活。

饱受疾病困扰十余年,在广州找到“最佳方案”

丁叔长期居住深圳,十余年前就患上乙肝肝硬化失代偿期,2型糖尿病合并视网膜病变,肾功能衰竭尿毒症,生活质量明显受到了影响。走遍了深圳及广州的各大医院,尝试了药物、血液透析、胰岛素治疗等各种治疗方法,丁叔的病情没有缓解,反而肝、肾功能进一步恶化,还出现过消化道出血,视网膜病变等严重的并发症。由于长期疾病的折磨,丁叔的情绪也变得日益焦虑,家人也心急如焚,接近崩溃的边缘。

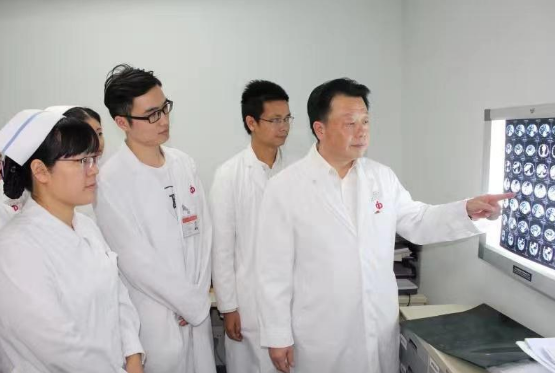

经介绍,丁叔找到了中山大学附属第一医院(以下简称“中山一院”)器官移植科何晓顺教授团队。

何晓顺教授团队

个性化定制移植方案,多学科合作破解技术难题

入院后,何教授组织进行了多学科会诊讨论,邀请了包括本科室肾移植团队,肾内科,内分泌科,麻醉科,重症医学科、手术室等多个科室,共同为丁叔制定个性化的移植治疗方案。

术前影像学检查显示丁叔的肝脏已经明显缩小,合并严重的肝硬化,食管胃底静脉曲张也十分明显,如果不及时进行肝移植,随时可能再发生上消化道大出血;他的双侧肾脏也基本萎缩,合并双侧肾结石,虽然规律血液透析,但检验结果提示血肌酐仍高达1000umol/L 以上(正常值为80-120umol/L),肾移植治疗也是合适的适应症;丁叔每日的胰岛素用量达40单位,还出现了眼底视网膜病变,胰腺的功能所剩无几。考虑到本中心多器官移植的优势,胰腺移植也是理想的治疗方案。

何晓顺教授表示,针对患者目前的病情,进行上腹部多器官移植联合肾移植手术,是最合适的治疗方案。但多个器官同时进行移植,无论手术难度,还是围术期的管理,术后抗排斥方案的调整,都是非常具有挑战性。因此,需要制定周密的手术方案及围手术期的管理方案。

上腹部多器官移植手术,国内其他单位很少涉足,这是中山大学附属第一医院的优势技术,也是我国在全球器官移植领域能够叫响的技术之一。何晓顺教授团队早在2004年就完成了全球首例上腹部多器官移植手术,2015年凭借上腹部多器官移植技术创新获得了国家科技进步二等奖。近年来也从未停止继续探索的步伐,目前上腹部多器官移植的手术例数及临床疗效均处于国际领先水平。

问题是,虽然肾脏移植也是一项常规移植手术,但上腹多器官移植手术与肾移植在同一台手术中完成还没有先例。肝脏、胰腺、十二指肠、肾脏,这么多的器官同时移植,无论在手术技术、麻醉技术、重症监护技术等方面都是新的挑战!经与患者及家属充分沟通并取得知情同意,手术方案最终达成了。

随后团队为丁叔完善相关术前检查,调整胰岛素及血液透析方案治疗,调整好术前的基本情况。经过一个月的等待,在 COTRS 系统(中国人体器官分配与共享计算机系统)的成果匹配下,丁叔终于迎来了手术机会。

何晓顺教授团队

高难度手术顺利完成,个体化术后治疗助成功康复

按照何院长的部署,先进行上腹部多器官移植,然后再进行肾移植。这台手术配备了中山一院器官移植科5位教授、多名临床经验丰富的博士研究生,麻醉科及手术室也配备了精兵强将,轮番上阵,确保手术顺利进行。

首先,鞠卫强副主任医师及陈茂根副主任医师进行了多器官(肝、胰腺及十二指肠)的获取及修整,包括多余组织等去除,血管的修复以及器官的整体保存;而邓荣海副主任医师则进行了供肾的获取及修整。

随后对丁叔开始手术。在术中CRRT(连续肾脏替代治疗)的维持,麻醉科马务迪及海冰寒医师等的密切监护,以及手术室器械及巡回护士的配合下,何晓顺教授团队有条不紊地进行了病肝的切除以及移植肝及胰腺十二指肠的植入。与普通肝移植的植入不同,多器官移植具有更高的技术难度。

在何晓顺教授的指导下,鞠卫强副主任医师带领陈茂根副主任医师,陈志涛、郭义文医生等通力合作,仅耗时5小时就完成了病肝的切除以及上腹部多器官的移植,在开放血流后,新肝及胰腺随即恢复正常的颜色。在病情平稳后,器官移植科主任王长希教授及邓荣海副主任医师进行肾移植,2小时就完成了异位右肾移植。在开放血流不久,尿液随即从输尿管流出。整个手术仅耗时7小时,麻醉师团队寸步不离,保障了手术过程的顺利。

丁叔随后转回重症医学科,在蔡常洁教授团队高度重视下进行监护治疗。

手术顺利完成,但团队一刻也不敢放松。何晓顺教授深知,术后监护和康复也是对整个器官移植团队非常重要的考验。“严密观察,细致护理,多学科合作,灵活调整治疗方案”是团队制定的总治疗方针。

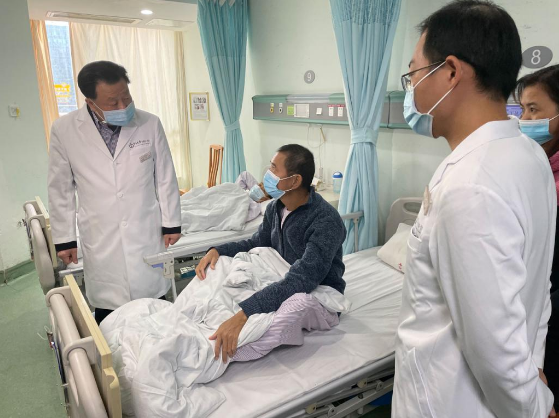

术后排斥反应,感染,血管并发症等,都是术后康复中整个团队需要面对的严峻问题。术后4周的时间,器官移植科医护团队通过督促丁叔早期下床活动,心理疏导,指导饮食加强营养等,精心的照料和护理。丁叔的肝功能指标在术后1周就达到了正常,肌酐在术后3周也降到了正常,术后3天就不再需要胰岛素治疗。从术后卧床到无需陪护搀扶自主下床活动。从深受疾病困扰到恢复健康,丁叔与医护团队携手顺利度过了术后康复这一关。

术后4周,丁叔顺利从器官移植科出院。“中山一院新技术救了我的命!”丁叔的愁眉终于舒展成了笑脸。与术前严重肝功能恶化,需要依赖大剂量胰岛素以及频繁的血液透析治疗相比,丁叔已经能够恢复日常生活,终于能够不再“以医院为家”了。

“我们根据丁叔的病情,制定了最合适他的治疗方案”。何晓顺教授表示:“对医生和病人而言,创新就意味着生命!”参与丁叔治疗的医生和护士看到丁叔术后能够回归正常生活,都感到由衷的欣慰。

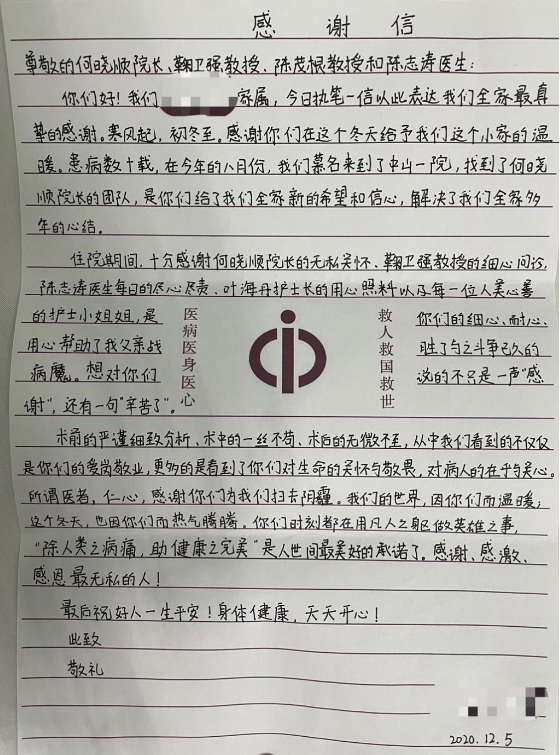

丁叔的感谢信。

进展:心脏移植正进行动物实验,年底可取得阶段性进展

器官移植的技术究竟进展如何?以肝移植手术为例,从1977年到1983年,全国肝移植手术共做了58例,成活最长的一例仅活了264天。

影响疗效乃至移植失败的最主要原因是,器官在移植过程的损伤。传统手术中,被移植器官一般先处于冷藏状态,缺少血液供应,因此不可避免地出现损伤。

如何解决这一难题?何晓顺提出设想,在不中断器官血流的状态下完成移植全过程。“原理也很简单,提供2套供血系统,器官先由机器供血,接到人体身上后再中断机器供血,这样就实现了移植全过程器官血流不中断。”

据悉,上腹部多器官移植手术是中山一院的优势技术,也是我国在全球器官移植领域能够叫响的技术之一。早在2004年,何晓顺教授团队就完成了全球首例上腹部多器官移植手术,2015 年凭借上腹部多器官移植技术创新获得了国家科技进步二等奖,目前上腹部多器官移植的手术例数及临床疗效均处于国际领先水平。

据统计,1993年至1998年,5年内中山一院做了10例肝移植,但到了2019年,中山一院肝移植总量2000多例,肝移植年成活率更是接近发达国家95%的水平,换肝手术中,最长一例已经存活22年。

是否只有肝能够进行移植?何晓顺介绍,这是一个不断改良、循序渐进的过程。“目前,肝硬化合并糖尿病建议考虑肝移植手术,操作简便。此外,我们正在进行心脏移植的动物实验,预计今年底就能取得阶段性进展。”

采写:新快报记者王彤 通讯员彭福祥 潘曼琪

报道链接:https://app.myzaker.com/news/article.php?pk=5fcf2b2f1bc8e09661000141

报道时间:2020-12-08